빵점엄마의 200점 도전기 96

취미가 무엇이냐 묻는다면 독서라 답하겠다. 과거에도 그랬고 앞으로도 그럴 것이다. 한 장씩 넘기며 읽다가 종래에는 끝이 보이는 (종이)책이라는 물성의 매력에 빠진 지 오래다. 뚜껑을 열면 어떤 보물이 튀어나올지 모르는 ‘이야기 보물상자’가 바로 책이니 나로선 어쩔 도리가 없다.

가장 어린 시절 즐겨보았던 책은 ‘흥부전과 별주부전’이다. 카세트테이프가 딸린 그 두 권의 책은 비닐 가방에 세트로 들어있었다. 모두가 어디론가 나가고 집에 혼자 있는 시간에 카세트테이프를 재생시키곤 했다. 실감 나는 구연동화를 들으며 책을 한 장 한 장 넘기는 맛이 쏠쏠했다. 이야기에 귀를 기울이며 눈으로 글자를 좇다가 펼치는 상상의 나래. 은근한 책 사랑은 거기서 시작되었다.

초등학교에 들어가자 언니가 ‘논리야 놀자’ 같은 책을 선물해줬다. 흥미로운 내용이 많았지만 친구가 가진 ‘월리를 찾아라’가 훨씬 더 재미있었다. 눈이 빠져라 그림을 들여다보며 월리를 찾던 기억이 난다.

고학년이 되면서 학교도서관에 다니기 시작했다. 높은 책장이 들어서 있는 도서관은 교실에서의 소란이 사라진 고요한 장소였다. 다른 세상에 시간여행을 떠나는 기분으로 도서관에 들러 책등과 제목만 보고 책을 골랐다. 책 뒤에 붙어있던 대출카드에 내 이름을 적는 게 좋았다.

그때 읽었던 아동 소설에 ‘아기다리고기다리던데이트’의 의미를 찾는 내용이 있었다. 띄어쓰기를 하지 않은 저 문장이 무슨 의미인지 궁금해서 가슴이 터질 것 같았다. 아기다리? 고기다리? 해답은 ‘아! 기다리고 기다리던 데이트’였다. 왜 그 생각을 못했을까 가슴을 쳤다.

가끔은 작은 방 책장에서 크고 두꺼운 세계문학전집을 꺼내 보기도 했다. 재미없게 생긴 시커멓고 지나치게 두꺼운 양장본을 누가 읽었을까 하는 심정으로 헤르만 헤세의 소설을 읽었다. 이해하지도 못하면서 무작정 읽어내려갔다. 때때로 이해하지 못하면서 책을 읽는 건 지금도 마찬가지다.

중학교 때는 도서관 대신 도서대여점을 주로 이용했다. 친구들 사이에서 핫한 하이틴 수기를 읽었는데 내용이 자극적이었다. 지금도 생각나는 제목은 ‘아픔은 성숙을 낳고’다. 세상에 이런 일이!란 심정으로 금기에 도전하듯 읽었다.

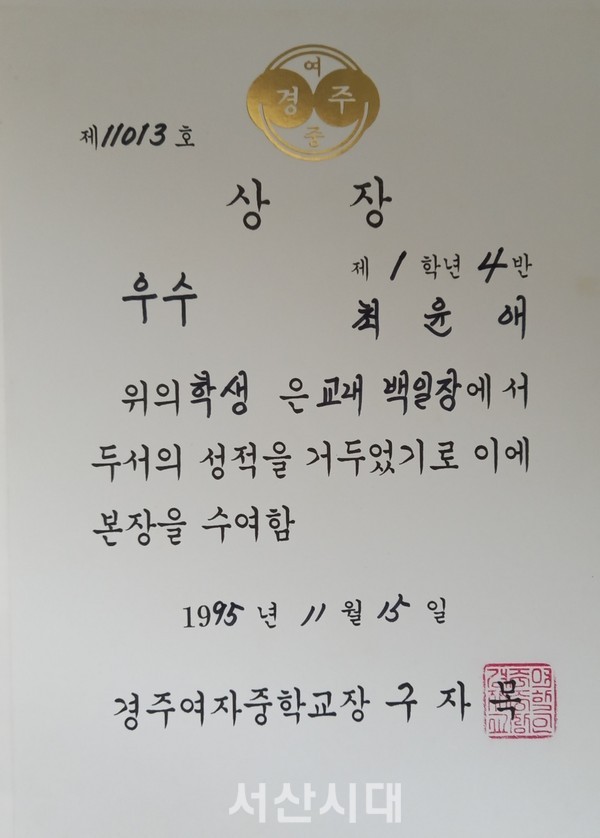

초등학교에 다닐 때만 해도 글짓기를 곧잘 하는 편이었다. 학교 대표로 글짓기 대회에 나간 적도 있었는데 중학교 1학년 교내백일장 우수상을 마지막으로 글짓기상은 나와는 관계없는 것이 되었다.

중학교에 입학하고 얼마 지나지 않아 군중 속에 묻혀 조용히 지내기로 결심을 했는데 어쩐지 이후부터 글쓰기가 힘들어졌다. 정확하게는 백지 앞에서 스스로 생각을 하는 것조차 힘들었고 창의라는 단어만 보면 무서워졌다. 존재가 희미해지면서 내 안의 어떤 작은 능력이 고갈된 것 같았다. 이건 빵점엄마의 200점 도전기를 쓸 때까지도 유효했다. 이런 내가 어떻게 육아일기를 쓰게 되었는지 모르겠다.

짐작컨대 그것은 책의 힘. 독서가 아니라면 설명할 도리가 없다. 초중고 시절을 거쳐 대학생, 직장인이 되어서도 취미를 적는 란이 있으면 당연히 독서를 기재했다. 특기를 적는 란 앞에서 한없이 작아지던 내가 취미란에서는 기세등등했으니 세상의 수많은 책과 작가와 도서관과 서점에 감사를 표하지 않을 수 없다.

모유수유를 하면서도 한 손에 책을 끼고 보던 나, 책을 읽을 때마다 거창한 깨달음을 얻는 것도 아니고 제대로 된 독후감을 쓰는 것도 아니다. 그저 1년에 50권에서 100권 읽기를 목표로 재미있는 책을 찾아 읽을 뿐. 읽다 보니 읽고 싶은 책이 더 많아지고 찾아 읽고 싶은 작가 리스트가 쌓일 뿐이다. 단지 그것이다. 그래서 도서관에서 나오는 두 손이, 늘, 무겁다.